鸣潮白芷背景故事,在鸣潮浩瀚无垠的开放世界里,每一步都踏响历史的回音,你将作为时代的见证者,探索未知领域,解锁失落科技,织就一段段关于勇气与牺牲的壮丽史诗。为你分享白芷共鸣者背景一览。

简单性原则

提及白芷,华胥的同事往往会说,她看起来让人难以接近。

尽管就在同一个科室,大家却鲜少见她主动发起话题。不仅如此,无论他们埋怨解析的失利,还是交换闲暇时的趣闻,视线扫及白芷,她也总是平静无波,像沉浸在自身运转逻辑中的模组那样,有条不紊地处理着手头的数据。

静默以白芷为圆心蔓延,无形间拉开她与人群的距离。

与之保持一致的,是白芷在科研时展现出的条理性。

周一和周三要观测人造索诺拉,周五是回音频段的解析,剩下的时间则留给野外科考、回音生物观测和案例整合,机动置换。什么阶段做什么事情,什么时间在哪里出现,白芷有着自己的规划。她遵循规划,也调整规划,一步接一步,往下推进。

有还未完成的事情,不要紧,继续去做就好。

有解决不掉的问题,没关系,那就去了解更多,直到有充分的把握。

这份从容自成一体,令他人难以找到和白芷更进一步的契机。而她清冷的面容、交谈时客观疏离的口吻,也让人不由脑补更加不近人情的场景。

“上周的报告你没有按时交付。”

“是的……那是因为,原先的声骸样本被污染……”

“呜,对不起!不,是非、非常抱歉!我,我一定会尽快——“

眼见白芷因自己的话语不断靠近,汇报的研究员紧张地抓紧了衣摆,下意识将头埋得更低,然而下一瞬,一份经过处理的样本切片递到他眼前。

“裂变幼岩的应该就可以吧。”

“但,那不是你的……”

“静置演化开始前,补全就好。考虑到这种可能,我提前预留了时间。”

“再有类似的情况,你可以第一时间和我说。温度要调高点吗?你刚刚……怎么抖得那么厉害?”

天青色的眼眸罕见地泛起波澜,露出纯粹而不加掩饰的困惑。

研究员不由怔愣,然后倏地回想起同事们补充的关于白芷的后半句——但只是看起来而已。

小球与装置

小球滚动,坠入弯道,杠杆的一端翘起,力被传导。

十一岁的白芷盯着再次停在指定位置的小球,得出了一个结论:无论看起来如何迂回复杂,小球总会遵从装置的设计,不可遏制地滚向既定的终点,没有例外。

这让她联想起不久前在书上看到的理论假说,无论哪朝哪代,人类创造的文明无法突破机制的瓶颈,终究会走向既定的结局,衰亡。

假设结果总是恒定,所做一切便只是过程的推演复现,是否还有意义?

年幼的白芷苦恼于小球衍生的问题,她的父母同样苦恼着关于女儿的问题。

对知识充满热情是一件好事,但很显然,白芷对理论的兴趣超过现实生活太多。她总是泡在书房里,阅读他们叫不上名字的晦涩书籍或是利用样本材料模拟信息频段,一坐就是一整天,几乎没什么“活着”的朋友。

直到那个午后,白芷受邀来到华胥下设的科考行动基站,目睹到一个更为庞大、复杂的装置——

象征不同变量的组件被纳入其中,它们迂回但精准地串联,模拟着某种有机的系统。

然而这套装置的缺陷,同样不容忽视,太多步骤尚未补全,可能性导致的不确定,使它还不具备放上小球的资质。

思绪发散,白芷将视线停留在已有的部分,试图展开假想和模拟。

“感兴趣吗?队里的大家会一起完成它。”

领队模样的青年结束科考归来,冲白芷扬起一个大大的笑脸。

“这里……这么设计,剩余能量撑不了这么远的距离,信息无法传达。”

“一下子就发现了问题……院长说的没错,你果然很有天赋!怎么样,要不要加入尊龙凯时入口?”

“小球的结局只有一个,在某处停下。但,我看不出你们设计的终点?”

“某个……未知但可知的地方吧?总要有终点嘛,但作为装置的构造者,想让小球去哪里、怎么去,你可以和我们所有人一起,找到那份答案啊。”

话音刚落,半掩着的门被嘭地撞开,不知何时起躲在门后的其他队员以脸先着地的方式倒进来。他们狼狈却不失友善地看向白芷,期待着她的回应,还有加入。

喀拉喀拉,就在那个瞬间,白芷仿佛听见了最开始小球被投入装置中的轻响。

第三类接触

初次接触那段回音,是白芷加入科考队的第四年。

彼时,白芷对信息研究的热情有增无减,但她不再溺于书房,而是和成为伙伴的科考队员们一起,亲身丈量文明的厚度。

她开始明白,真正的严寒并不止简单一句“零下25℃”,而是不见尽头的银装素裹,是装备了恒温防护仍叫人忍不住打颤,是使用观测仪器前不先手动敲上一敲,就冻得无法运转。

理论只是骨架,既成认知搭配上真切的感受,才算血肉丰满。

白芷随科考队辗转各处,目标不是寻常遗迹,而是由回音能量构成的超现实空间,索诺拉。他们认为“回音”是纯净完整的信息能量,但无形无相,他们无从捕获,更谈不上采样与解析。

突破源于白芷进入的第九个索诺拉。

那并非是被侵蚀的扭曲异象,也绝不是已有时刻的如实映射。

几何状的建筑看不出材质,不知是什么的光从穹顶的破洞处倾泄,为它们镀上一层流动着的珠光莹泽。

白芷等人的到来如同触发了某种开关,原本悬浮于空的建筑开始快速变换排布,构成一个个介于符号和数理间的独特图像。

白芷无法做出判断,她不知道这个索诺拉传达着怎样的信息,就像她不确定所见场景究竟映射着过去、现在,还是不可知的未来。但没时间留给惊叹,科研者的本能驱使包括白芷在内的所有人争分夺秒地记录,或许它所指向是一种崭新理论的可能性——

观测仪器实时显示频率的波动,白芷隔绝杂念,专注地沉浸在变换着的信息图像中,积攒的理论与感受,都在这一刻派上了用场。

距离越短,能耗越低,两点一线,即是源头。

就像是构造装置通径一般,白芷选取延展的两端勾连成线,冲着汇聚的中心拿起了采样设备——

涌动的光华回应着白芷的举动,凝成一团莹白色的频谱。

回音的频段由此捕获显形,盈盈一满却仿若空壳,纯粹又不含杂质。

那时的白芷也没想到,它会以另一种形态陪伴在她左右,成为她终其一生探究的课题。

无限趋近于零

对白芷来说,许愿是一种使人困惑的行为。

“明知愿望大概率不会成真,还要坚持许愿的意义是什么?这一行为甚至不具备明确的作用对象,许了愿望,就有回应吗?谁来回应?”对上白芷真挚的追问,队友们又一次败下阵来。好在一千多个日夜的相处,他们早已懂得她那份总想要合乎逻辑的认真,也明白她判断或陈述时繁复曲折的口吻,是为了尽可能贴近事实,避免偏差。

所以,尽管白芷从不许愿,但当队里的大家对着烛火、落星或其他什么东西许愿时,她总是陪在一旁,从未缺席。

正如同他们对她所做的那样,尽管困惑,但仍试图理解,并懂得——

“希望——我们能彻底解开回音的奥秘!”

“这是可以做到的,但大概率不在我们这一代。”

“啊啊啊,虽然是实话……但这也太让人沮丧了!不要把你那拆解步骤的思维用在这里,许愿和事实完全是两回事……总之,等你有愿望的时候就明白了!”

在一片死寂的冰原之下,那一天到来了。

世界的崩塌往往毫无征兆,鲜活的身影被残象洞穿,那些谈起明天就神采奕奕的眼眸黯淡下去,变得冰冷。

白芷又一次摸到停跳的脉搏,心如擂鼓,无法克制的念头在脑海中一遍遍叫嚣,为什么,为什么会这样,好不容易又找到相同的索诺拉,不,不该是这样……她没设想过没有他们的以后。

“希望大家醒过来。”

她终于有了愿望,却不知向谁许愿,也不知谁能实现。

索诺拉扭曲着塌缩,越来越多的残象向她逼近,恨意、悲痛、不甘……纷杂情绪挟裹,却掩不去心底那份越发强烈的渴望,想要大家醒过来,醒过来,像从前一样睁开双眼,回到她身边——

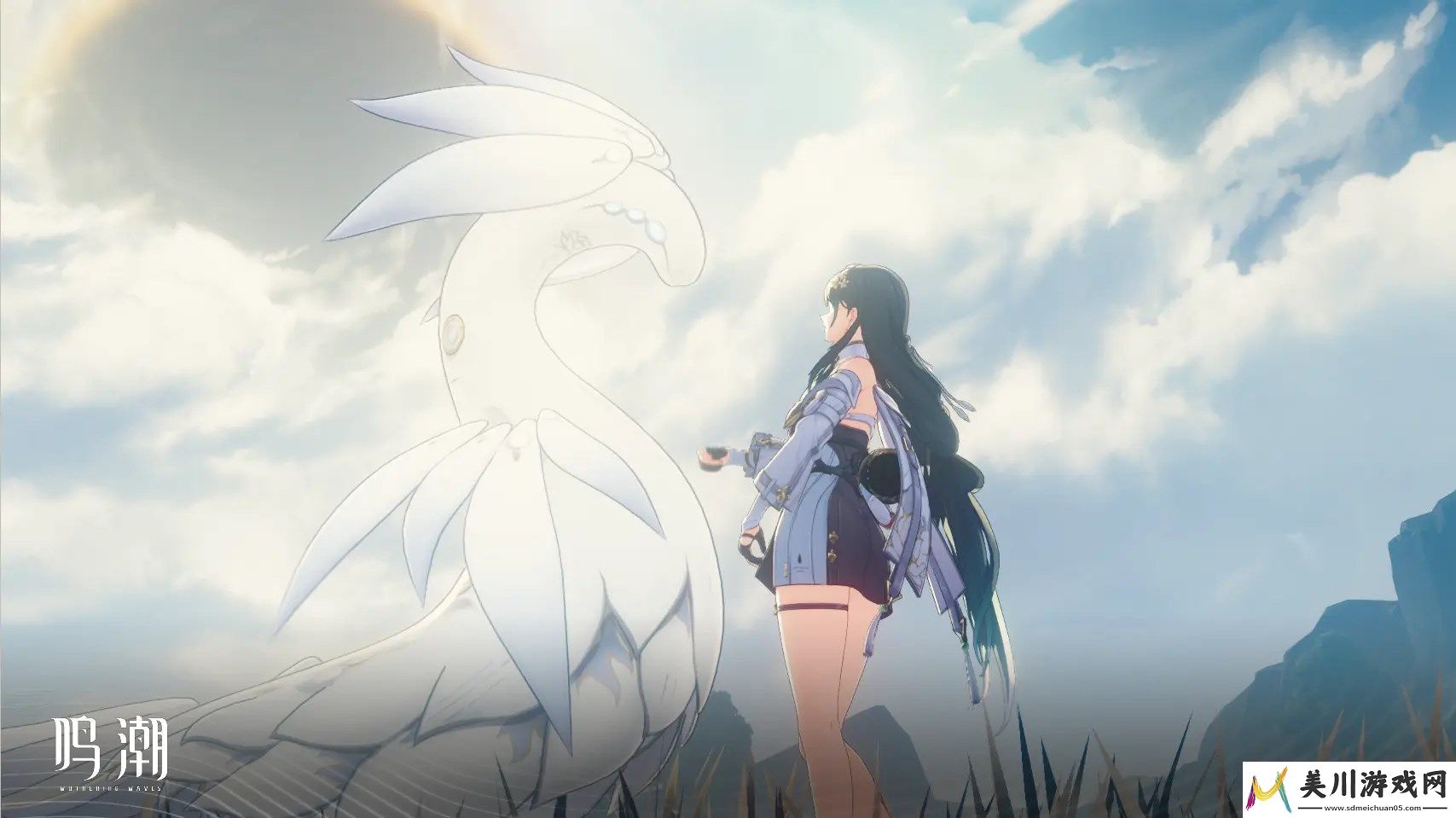

声痕显现,一只形似昙花的回音生物,响应了白芷的愿望,就此降临。

现如今,白芷还是不会许愿。

愿望不是事实,她能真正把握的,只有自己能做到的部分。

至于那唯一许过的愿望,就像是无限趋近于零的数,被白芷藏在心间,无法实现,也不会消失。

小球终会落下

冰原下发生的一切,终究已成往事。

作为唯一的幸存者,白芷也从不主动提及。

曾有好事者试图打探其中秘辛,但统统无功而返。没什么见不得光的阴私,每个人都尽了全力,除去运气那种巧合的东西,大众找不出任何一个可以责怪的具体对象。再者说,在探索的途中倒下,是每个踏上科考之路的研究者都假想过的结局。他们奔赴绝境,用身体丈量真实,但他们都知道,死亡也是真实的一部分。

所以白芷保持缄默,更多是不知如何去讲。

事后的提及改变不了什么,比起言语白芷更愿意将时间花费在更为重要的事上——那些从成为仅剩的那一人开始,就仅她一人能完成的事情。

新加入华胥的研究员奔波在回音声态的各个科室,势不可挡地在回音频段解析、声骸使用、索诺拉模拟等领域进行诸多建设。

她提出,回音生物是一种由“空壳”衍生出的能量体,它们或许能与人类共感,以频段外的形态降临于世,掌握其中原理,人类或许能研制人造索诺拉和更多的回音生物。这些假设让学术界震撼,但那只与她一起从索诺拉归来的回音生物,恰是最好的实例。

她还给那只回音生物起了名字,忧昙,对应优昙婆罗花,白色夜开,翌晨即萎。

如昙花一现般难以求得何止佛法,还有关乎这世界的终极真理。但偏偏所有研究者寻觅一生,所求不过这么一现。

这名字或是对逝者的铭记,又或是在提点起名者自己,继续走,不要停留,还有太多答案等着被找出。

但白芷并不着急,终点一定就在某处,小球落下之前,她只需默默走好脚下的每一步。

更何况,她所选并非一条独行的路,在寻觅的过程中,白芷再次遇见了足以被称为伙伴的人。

瑝珑野外,那位贵客不知从何而来,但目睹对方吸纳“声音”的瞬间,白芷耳畔仿佛再次浮现无形轻响。

喀拉喀拉,一如当初小球落入装置——

看吧,那未知但可知的点,是可以被人类找到的。